الركون إلى خطاب أرثوذكسي ودوغمائي يسد مسارات التفكير وتحريرنا لن يبدأ إلا من حيث نتعلم كيف نقرأ، كما يرى الروائي السوداني عماد البليك. محمد بدوي مصطفى حاوره عن كيفية قراءة الأدب وكتابته مستحضرا المثل الألماني القائل “في السكينة تكمن القوة” وآملاً في مواصلة الحديث معه حول معمار الرواية وبنائها.الكاتبة ، الكاتب: محمد بدوي مصطفى

نسخ الرابطمشاركة المقال

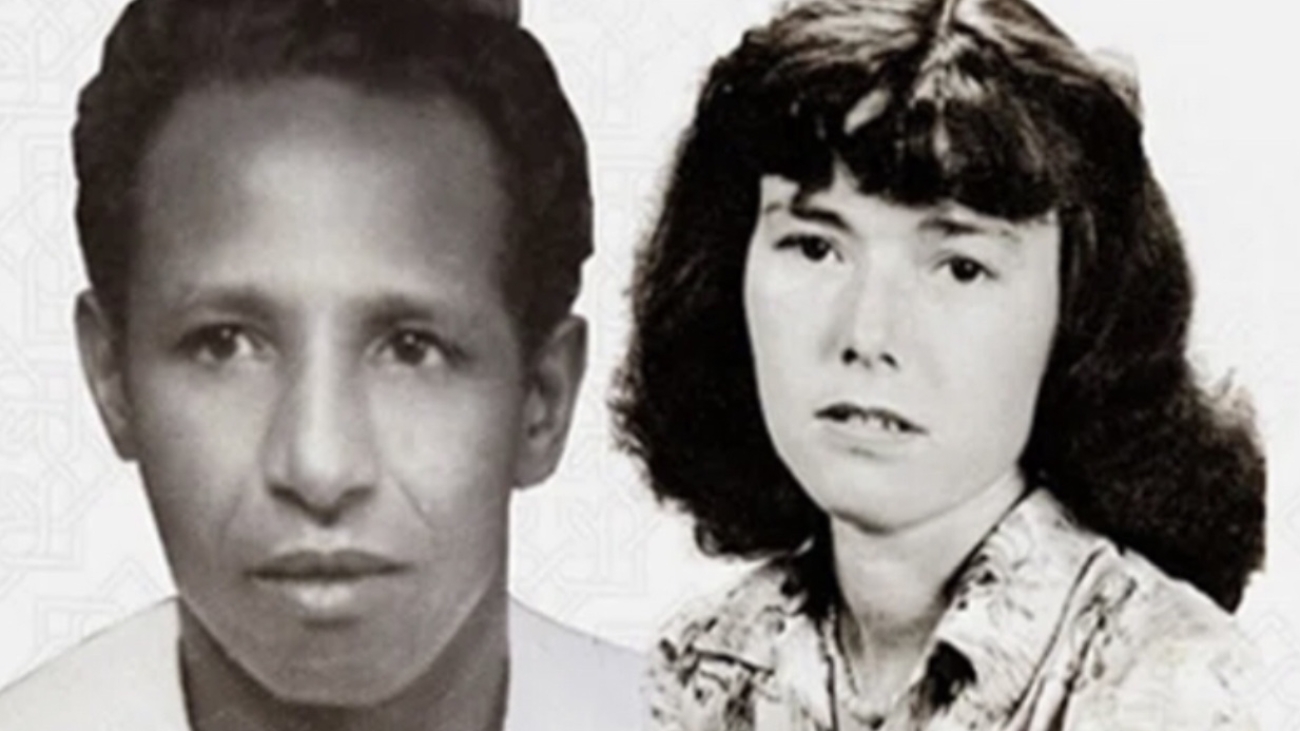

مدخل: سكون الحكماء الذي يسبق عواصف السرد – اشتعلت جذوة الشوق للحديث مع الأديب عماد البليك مجددًا من خلال ندوة أدبية عن الرواية. حقيقة يا سادتي أراني شديد الفخر والإعجاب بهذا الشخص وبدأبه الخارق للعادة وبعلمه وخلقه الجميل. فما من شخص عرفه أو احتكّ به إلا ووصفه بالدؤوب المثابر والطموح، وكل ذلك في هدوء وسكينة الحكماء والمثل الألماني يقول (في السكينة تكمن القوّة).

حكى لي على الماشي من خلال مكالمتنا التلفونية أنّ أحد أساتيذه بجامعه الخرطوم طرح عليه فكرة أن يتخذ له سكرتيرة خاصة، لنتخيل يا سادتي اهتمامات والتزامات هذا الشاب وهو لم يكن قد تخرج بعد من الجامعة، حيث التحق بكلية المعمار وتخرج فيها من بعد، وكان هو حقيقة من نوابغ الشهادة الثانوية بالسودان ولو لا ذلك لما استطاع بلوغ أعتاب هذه الكلية المرموقة التي تنافس عليها في الزمن الجميل مئات الآلاف من الطلاب وحدث ولا حرج.

وبالرجوع إلى اقتراح أستاذه ذاك، في لقاء عابر بين طرقات الجامعة، أجد أن الأستاذ قد لخّص في جملة عابرة وباختصار حياة واهتمامات هذا الشاب في حقبة الدراسة بالجامعة. ولنتخيل حياته الآن بعد التخرج وترك مجال عمارة المنشآت إلى سبيل عمارة الأدب والرواية. لقد ترك خريج هندسة المعمار كل شيء من أجل الكلمة، نعم، الكلمة بكل بساطة: هذه المفردة التي على حد قول الحكماء أنجع في وقعها من حدّ السيوف. إنّه سكون الحكماء والأدباء الذي يسبق عواصف السرد والحكايات.

أمّا في مجال “الحكاوي”، فأجد أن الله قد حباه بملكة السرد والروي المفعم بالمعلومات الوفيرة وفوق هذا وذال بسلاسة الاسترسال السهل الممتنع. فهو لا يفتأ أن يشرع في الحديث عن قضية إلا أخذك دون أن تشعر على متن براقه وعلى بساط الريح، وتجوّل بك أفلاك الآداب ودنيا العلوم المتشعبة بكل سهولة وبساطة وبتواضع العلماء. في حديثي الأخير معه من أجل التحضير لهذه السلسلة سلك بي دروبًا ما كنت أتصوّر أن أسلكها في هذه المكالمة السريعة المتسارعة بسبب التزامات الحياة العديدة والمضنية.

لذلك فمن الأسباب الملحّة التي حتمت عليّ أن أسأله أولها عن ماهية الأدب وعن أهميته في رقيّ الشعوب ومن ثمّ كيف يصبح الفرد منّا أديبا أو راويًا وما علاقة كل ذلك بشغف القراءة مثلًا وبحقول العلوم المتباينة، بالأخص الفلسفة كعلم أو كنهج إنساني حياتي يجهله الكثيرون. باختصار شديد وفي فترة وجيزة تشعبت بدخيلتي الأفكار والتساؤلات وتكاثفت وهممت أن ألقي بها في غياهب الجبّ، لكني رأيت برهان ربي في أن أسال الأديب عماد البليك لأن تجربته في هذا المجال حقيقة ودون مراء فريدة واستثنائية على حد سواء. فاركبوا معنا براق الأدب والسرد والرواية لنستبين بعض أوجهه راجين أن نسلط الضوء على العديد من جوانبه، من خلال سرد ونقاش متواصل مع الأديب عماد البليك.

***

عوالم الرواية

قبل أن ندخل في الحديث عن الرواية وبنائها، أود أن أتعرف على هذا الرجل الذي سميته في خيالي “معماريّ الرواية”. حدثنا عنك وعن هذه المسيرة المضنية الشيقة على حد سواء، مسيرتك من السودان إلى الخليج، ومن دواخل المتخيل لما نسميه تاريخنا إلى فلسفة الحكاية ومحاورها المتشعبة. عماد البليك معماري من الطلاب المتفوقين في السودان، ترك فن العمارة من أجل فنّ بناء عمارة الرواية والأدب إن صحّ التعبير، كرّس مشروع حياته لبناء إنسانيته المعرفية والتغلغل في مجال الأدب والفلسفة والتاريخ، ما هي الدوافع؟

عماد البليك: ليس من السهل أحيانا أن نفهم حقيقة الدوافع التي تحركنا لفعل الكثير من الأشياء في الحياة، لدرجة أنه من الممكن القول بأن حياة الإنسان هي سلسلة من اللحظات المتصلة التي تقوم على الصدفة أو الفجائية. أي بقدر ما يبدو العالم منظما وقائما على نواميس في الحركة والتجدد والتغيير، إلا أنه في الذات نفسه ليس سهلا الإدراك، كما أن القوانين إن وجدت في نظريات فهم الطبيعة والكون إلا أن فهم الأنساق الاجتماعية وتحولات الذات ليست بالأمر الهين، هذا ينطبق على الكل. أنا قد أحاول تفسير دوافعي وطريقتي، لكن حقيقة لا أقدم إجابة، بقدر ما أقدم تصورا أو محاولة للتأويل، إذ من أصعب الأشياء في هذا العالم أن تفهم لماذا تحرك الشيء المعين للاتجاه المحدد وهكذا. الآن وخارج اللحظة التي تقوم على الدوافع وبنيتها، ومن تأويل لحظي ومعرفة لذاتي فيها شيء من الشك والظنية، أقول بأن خياراتي كانت محددة سلفا من طفولتي ولحظات البدايات وأنا متعلق بالكتابة والقراءة والكتب عموما، سؤالي المبكر عن الأنا والعالم وكينونة الذات، تلك الأسئلة المتصلة بلا نهاية التي تحيل دائما إلى محاولة إدراك قوانين الذات والوجود وتغوص بعيدا في الجدليات المعقدة حول جدوى الوجود الإنساني في حد ذاته.

متصل بالسؤال السابق: وهل نجحت خطة الانتقال من عمارة المكان إلى عمارة الأدب ما هي المنافع والمساوئ؟

عماد البليك: بذات المنطق السابق، ولكي أكون صادقا معك، أنا لست مقتنعا بكثير من الأشياء التي فعلتها، ليس لأني غير متواءم أو صادق معها، فهي قد حدثت وانتهت. وتم ذلك بإرادة مني بشكل أو بآخر. ما يزعجني هو الانتباه المتأخر، لنقل، لبعض الأمور التي كان بإمكاني أن أنظر إليها بشكل مختلف لو أني عدت للوراء. لا أميل كثيرا للاطراء على التجربة الذاتية، وأعتقد أن الإنسان يمكن أن يعيش حيوات متعددة ويخرج في كل مرة باحتمالات مغايرة تجعله يكتشف أن موقعه في العالم قد يكون جيدا، لكن هل هو ما خطط له أو أراده. هنا سوف أقول لك بأنها ليست خطة، هي مسار حدث، قدرية من نوع ما، أو لنقل أنه قانون لا يزال مستترا لم تتوصل إليه القدرات العلمية، أعتقد بدرجة كبيرة أن الكون داخل نظامه يتحكم في كل شيء، وهو أمر شديد التعقيد. ما جرى أن عمارة المكان بشكل صريح أفادتني في تركيب الأشياء بنظام وألفة ومنحتني بنائية تماسكية للنصوص والأفكار، وهي ستظل لحظية بتحول الذهن لمعارف جديدة. أما عن السوء، فهو قانون المنطق الذي تحاول أن تصنعه العمارة باعتبارها تسعى لأبنية تقوم على التجذر في الموقع أو المكان، كما هو واقع الأشجار، وهذا لا يصلح مرات في الأدب، إذ تحتاج إلى مزيد من الفوضى والعبث، هذا ممكن حتى في العمارة، لكن بحدود تشكلها معايير العمران في كونه صناعة اقتصادية، وليست مجرد نسيج من الفكر على الورق. لهذا فقد حاولت هنا أن أكسر حدة هذه النظامية بالفوضى المتعمدة أحيانا، تجريب العبث والسيريالية. لو أني استمررت في العمارة لكنت أصمم مبانٍ غريبة الأشكال أو ذات حضور متوحش في المكان، سيشار لها بأنها منبتة عن الأصل، وهنا سوف تتحرر الشجرة عن الجغرافيا والتضاريس والأرض، أنا أحب الأشجار في تجذرها وأكره أنها لا تغامر بالسفر، كما البشر.

لماذا كل هذا الشغف اللامحدود بالرواية والأدب، ماذا نقول لمن يسأل: ما فائدة الأدب لأيّ أمّة ما؟

عماد البليك: هل هو شغف؟ لربما.. مرات أشعر بأنه نوع من الضجر الذي يجب عليّ احتماله شئت أم أبيت، بذاك المنطق الذي أشرت إليه من أن الإنسان أسير مجموعة من القيم والأطر التي تضعه داخلها بحيث يكون هو، هو. ليس بمقدوره أن يتحرر من ذلك السياق الثقافي والتاريخي، ممكن لحد ما، لكن ليس مطلقا. إنها سلطة الأب والتاريخ والتراث لاسيما في مجتمعاتنا ذات السياق النمطي في الوعي والإدراك. هنا سيكون الأدب قوة مضجرة لكنها ضرورية، علينا أن نتحملها من أجل المستقبل، الحضور في لحظة أكثر إشراقا نحلم بها، أي توقع جميل بحياة لها مقومات الإنسانية، لسنا إنسانيين إلى اليوم كما ينبغي، بل نكذب على أنفسنا كثيرا، نتجمل، نمارس القهر على الكل حتى ذواتنا نكرهها لا نحب إلا الضجيج الفارغ. وظيفة الأدب هنا هي التحرر من كل هذه الترهات، إنه في اللغة العربية يأخذ مضمونه من الكلمة نفسها، أدب، ذوق وتربية وأخلاق وقيم وإنسانيات، كما أيضا كلمة ثقافة، جذور الكلمات في اللغة سوف تعيدنا إلى المختزن واللامرئي في تلافيف اللاوعي المجتمعي، وهو يؤسس للغة. يخال لي أن الذين صنعوا اللغة ولا أعرف من هم، كانوا إنسانيين جدا وهم يضعون التصورات المستقبلية بإنجاز ما في المفردة المعينة، فكلمة أدب لا تحيل إلى المتحقق، إنما التطلع الذي يجب أن يحدث ذات يوم، ومن هنا تظل الكلمة متغيرة الدلالة في صيرورتها التاريخية، ليس تغير المعنى بل الحضور في فاعلية روح الكلمة، بأن يكون ثمة أدب بحق، ثقافة، إنه السعي الدؤوب لابتكار الجمال والنظام وصناعة الإنسان المتآلف مع وجوده، العارف بالأسماء، وتلك مسألة أخرى كبيرة.

هل من أسباب ودوافع بيّنة أثرت وأثّرت مسيرة حياتكم وتكوينكم الإنساني لا سيما في بناء شخصية البليك الراوية أو الروائية؟

عماد البليك: قلت إني لا أفهم كثيرا في كيمياء الدوافع، كما يمكن الزعم بأن الكتابة نفسها هي نوع من محاولة الوعي والفهم بالتجرية الذاتية للكاتب، أوالمفكر إلخ.. فالبحث عن الأسباب والدوافع هو ما يحركنا لكي نغامر مع اللغة التي أشرت إليها في السؤال السابق، وأنها لا تحكي عن الموجود والقائم فعليا إنما عن المتصورات لما سيكون، اللغة دائما هي فضاء مستقبلي، لكننا نقتلها بوعينا القاصر، ونحن نظن أننا أنقى منها وأكثر وعيا، وهي أيضا لا تتطور إلا من داخل تسامحنا الحقيقي معها بأن نفهمها بمحبة ونعيشها لا أن نتمسك بها كصور شكلية وقشور أو نخافها من جهة ثانية، فالتفكير داخل اللغة إن جاء مرعوبا، لن يكون لك أن تفهم أي شيء، ستغلق ذاتك في إطار الخوف وستفشل في الوصول لأي محصلة جمالية أو إنسانية، لن تفهم الدافع ولن تدرك خرائط الطريق، لهذا فإن اللغات لها علاقة كبيرة بالتطور والحضارة. أما عن بناء شخصيتي الروائية، فيمكن أن أجيب بما يشبه التفكير المتشظي، بأن الرواية عندي هي مُساءلة للحياة وأنساق الوجود والوعي واللاوعي، هي فلسفة جمالية تصوغها اللغة لكي نقترب من اللامحسوس من خلال مرئيات وتجارب وذاكرة وحكايات ومعايشات وغيرها، في النهاية لن نصل لشيء سوى أننا سوف نعقد السؤال، وهذا هو المشروع الجمالي والإنساني الذي تقول به الحياة، أن تظل الإشارات مفتوحة دائما، أما في اللحظة التي يغلق فيها كائن ما تلك الإشارات فسوف يعطب ويفلس عن المعرفة ويصبح متحجرا، غير قادر على رؤية العالم. لهذا فإن التجربة الروائية كما أفهمها وأمارسها هي رؤية لهذا العالم الذي يصعب إحكامه أو السيطرة عليه بأي شكل كان، والمفكر أو الروائي أو الفنان العارف، لنقل الذي يصل طور العرفان، يكون قد فهم ذلك جيدا، وأصبح لا يُساءل الحضور بل الغياب، ويدرك أن لاهوته الشخصي قد يكون فيه صورة مصغرة للاهوت العالم الكبير، وارجع لكبار المتصوفة ستجد هذا المعنى، وستفهم أن علاقتهم مع العالم ومع اللغة تأخذ بؤرتها أو مركزها من هذا الباب المفتوح لمن أراد.

ما دور طفولتكم في شمال السودان أو بالأحرى بمدينة بربر على أعتاب الوحي الصوفي بكدباس ومن ثمّة داخل فضاء الراوي عماد البليك؟

عماد البليك: أنت تتكلم عن كدباس تلك المنطقة ذات البعد الصوفي والروحاني، ولي أن أشير إلى الإمام الثائر محمد أحمد المهدي الذي تشكل وعيه الجمالي والروحي وتجربته العميقة في هذا الموقع عندما ذهب تلميذا عند شيخه محمد الخير، في بربر الغبش، وتعلم أن مفردة الغبش نفسها فيها ما فيها من الموحيات الكبيرة، في هذا الفضاء الذي يقع بين النهر والعتامير الصحراوية، حيث يبدأ المكان منفتحا على العالم من خلال سيرورة البر والنهر، أي الحضور والغياب، إذ يمكن لك أن تقيم وتزرع بجوار النهر أو أن تسافر في دروب العتامير التي كتبت عنها في أول رواية لي “الأنهار العكرة” ولا أزال أعتقد بأني لم أوفها حقها، هذه العوالم بالنسبة لي تشبه الغيب كأن حضورها يتأكد عندي من خلال عالم الأحلام لا اليقظة، لأن طفولتي وصباي هناك برغم ما فيه من التجارب الرائعة والاجتهادات والشغف، إلا أنه بالنسبة لي مرت سريعا، لست متأكدا أن كان كل ما جرى قد كان بالفعل، أم أنها سيرة لكائن آخر في عالم موازٍ، ليست هذه هرطقات بل لأن حقيقة العالم جد معقدة، ومن يتأمل في تجربة الوحي والأديان والحكمة الوجودية الكبيرة سوف يصل إلى أن العقل هو المكان، هو اليقظة والحلم والغياب، ومن خلال تحديد وجودنا داخله نفهم أين نحن بالضبط، إن استطعنا لذلك سبيلا.

أنت قارئ شغوف ومخيف في نفس الوقت … ما أين لك بكل هذه الطاقات وكل هذا الحيز الأفقي في الزمان والمكان؟

عماد البليك: لا أعرف هل هذه الصفة صحيحة أم لا، في الواقع أنا متأمل، بالنسبة لي يمكن أن أنظر إلى فكرة معينة بأكثر من وجه وأقلبها لكي أفهمها بحقائق متضادة، نعم حقائق. لا حقيقة مُثلى، ولا واحدة. الغباء الذي يحكمنا وطرق وأنماط التربية والعلم تحاول أن تجعلنا نرى الأمور دائما بوجهة أحادية ومطلقة. هذا مشكل القراءة في الأساس. في التراث النبوي والقرآني كانت دعوة “القراءة” هي مفتتح الانطلاق لدعوة النبي، لكن ليس القراءة هنا بمعنى الكتاب المسطور فحسب، إنها تجليات النفس والكون في صلتهما بمطلق التجربة الإنسانية. مشكلتنا أو إن مشكلة مجتمعاتنا أنها تركن إلى خطاب أرثوذكسي ودوغمائي يعمل على إغلاق الخطاب، بسدّ مسارات التفكير والقراءة بمعنى أوعى. تحريرنا لن يبدأ إلا من حيث نقرأ، بل أن نتعلم كيف نقرأ. سؤالك يثيرني جدا لكي أقول، إن هذا السؤال من الممكن أن يكون مشروع كتاب “تعلموا كيف تقرأون” – مثلا – على شاكلة “رسالة الصلاة” أو “تعلموا كيف تصلون” للأستاذ محمود محمد طه، هنا يكون السؤال لما كان الأمر الأول بالقراءة وليس بالصلاة، هذا يعني أن القراءة مفهومها أوسع، وأن الصلاة – من صلة واتصال – في حد ذاتها تنطوي في جزء من القراءة الذاتية التي تحاول أن تحرر النفس وتصلها بمطلق الوجود، بأن تغسل درنها المادي واللامادي، بأن تجعل الروح شفافة وقادرة على الإبانة والغوص في طبقات العالم السمحة التي من أجلها كان وجود الإنسان في الأزل. لهذا فإن الإجابة عندي حول طاقة القراءة، مرتبطة بتحرير مفهوم القراءة في حد ذاته، الإشكال هو أن كثيرين يقرأون، لكن لا يقرأون. كما أن الكثير يصلي ولا يصلي، وهكذا هي الصورة. يمكن القول بأن هذا التحرير الذي تصنعه القراءة بفكرتها الكبيرة هو الذي سيكون قادرا على تجسير الأزمنة والأمكنة والقفز، لتعيش في كل مكان وزمان، وتتجاوز العبور اللحظي. وهنا سوف أشير لفكرة ضرورية، علينا أن نتأملها وهي أن القراءة والكتابة، كلمتان بارعتان في الوصف لمضامين لم تكتشف بعد، ما الذي يعني أن أقرأ، وما الذي يعني أن أكتب؟ ومتى يبدأ شرط القراءة أو الكتابة؟ لنقل باختصار أن الكتابة هي منطوية داخل القراءة بظني وليست خارجها، ليست الكتابة إلا البذور التي تجدها داخل الثمرة، إذا ما تم تشبيه القراءة بالثمرة، تلك البذور التي إذا وجدت العقل الحي صنعت منه تربة خصبة وخرجت بأفكار جديدة للعالم، وهنا سيكون دور التأويل والمعرفة المتجددة عبر إعادة تشكيل الرؤى والأفكار.

كيف تقرأ إن بدأنا نسأل عما إذا كانت لك خطة في انتقاء المادة الأدبية؟

عماد البليك: أنا أقرأ بعشوائية كما يبدو الأمر في شكله الخارجي، أو كما يبدو لي شخصيا غير مفهوم، لكن هناك حالة من النظام غير المرئي وغير المكتشف، وقد أشرت لمضمون هذه الفكرة في الأسئلة الأولى، أن حقيقة أو فلسفة النظام والعشوائية والقدر ووو … كلها أمور متداخلة وعصية، تتطلب ذهنا صافيا لكي يدركها، كما أن الإدراك نفسه مرتبط بظروف السياق المعين، كما يحدث في التجارب العلمية التي تخضع لشروط ليكون لها النجاح أو الفشل. إذن فالانتقاء قائم وفق توليفة غير مكتشفة، أنا نفسي لا أعرفها، طابعها أو تجليها يكون في الشغف بسؤال المعرفة والبحث عن الجديد، تكسير الفوضى بحثا عن النظام، والعكس صحيح. بأن نفكك النظام لكي نخلق مزيدا من الفوضى، هذه السُنة التي نجدها في صلب التفسير اللاهوتي للكون وحركة العالم من أزله إلى قيامته المستقبلية.

تدخل إلى المكتبات وتترك الصدفة تلعب دورها؟ أم تخترق دهاليز الشبكة العنكبوتية لتتجاوز حدود المعرفة؟

عماد البليك: بالرجوع إلى الإجابة السابقة، ربما هي الصدفة. لكن قلت لك إنها نظام نجهل الكيفية التي يعمل بها، هذا هو القانون الغائب أو الأزلي. الكون لا يزال غامضا بالنسبة لنا نحن البشر. ماذا نفهم أو نعرف عنه؟! مجرد كائنات تعيش في حافة مجرة في كوكب صغير. المهم أن ثمة ما يعرف عندي بنظرية المعرفة المتشظية، أن التلقي لا يكون إلا مقصودا في حال كان عندك هدف أو مشروع أو رغبة معرفية في التعلم والانتباه، سوى ذلك سوف تجد أنك متجه نحو ما تعتقد أنه النظام. القراءة المصدرية ذات المنحى أو الاتجاه الخطي. وهذه قد تخدم في علوم معينة، غير أنها لا تجدي مع الفلسفة والأدب والفنون والرواية، التي هي عوالم في أساسها قائمة على الانفتاح الكلي واللاحدودية بين الأشياء. وبالإشارة إلى الإنترنت فقد وفّر بشكل مباشر هذه الطريقة في التلقي، بحيث أعاد بالفعل تشكيل صور القراءة وأشكال المعرفة التقليدية، وعزز فكرة التشظي التي أتكلم عنها، ففي الطريقة التي يتيحها الإنترنت من التنقل والقفز وسرعة الوصول إلى الأفكار ما يمثل انقلابا على شكل العالم القديم في المعرفة وطريقتها واشتغالها، هذا بحد ذاته يتطلب منا أن نعيه وندرسه بشكل حثيث لكي نأخذ منه الاستلهام لبناء عوالم معرفية جديدة أكثر اقترابا من ذواتنا، لأن نتائج هذه الثورة لم تتلخص إلى الآن أو تصل إلى خلاصاتها، أعني الثورة الرقمية والمعلوماتية الهائلة التي تكاد تشبه انفجار الأساطير في التاريخ القديم في مجتمعات الشرق، حيث كان قد بدا مقول هائل وعظيم حول الإله والخلق والطوفان وغيرها من السرديات، نحن الآن أمام سردية تعيد بناء العالم، سيكون أثرها كبيرا في مقبل السنين وقد بدأ فعليا.

نصائح ختامية لمن يريد أن يبدأ الخوض في كتابة الأدب … ماذا تنصحه؟

عماد البليك: الأدب بشكل عام يبدأ من وله وشغف شخصي، إذا لم يتوفر لا يمكن لك أن تتقدم خطوة للأمام، بمعنى أنه ليس كبعض العلوم المهنية البحتة، التي تتطلب التدرب على مهارات معينة لتكون بارعا. في الكتابة يمكن لي أن أقول لك أن ثمة حقائق معينة عن طرق التجويد، أو أشرح لك كيف تكتب رواية، لكن كل ذلك يشبه أن أقول لك أنك يمكن أن تخلق بشرا من خلال نحت أو تشكيل الطين، هذا ممكن سيكون أمامك كائن بارع الجمال، أما الروح التي تجعل هذا الكائن يتحرك ويقفز فهو إرادة الخلق أو النفخة التي ليس بإمكان أي إنسان آخر أن يمنحك إياها. لهذا فالإبداع “نفث من الرحمن مقتبس” كما قيل، و”الشاعر الفذ بين الناس رحمن”، كما قال العقاد. هذا الارتباط بين فعل الخلق والإبداع ضروري لفهم أن الأدب ليس هينا إلا بهذا الاستعداد الكبير والقدرة على التحرك السريع في العمل والاكتشاف والصبر والحضور في طبقات العالم اللامرئية، بتحرير الوعي، وأن ترفع عن صدرك الثقل، ولن يكون ذلك إلا بمحبة فائقة، تعرفها أنت لا أحد سواك، “لا نريد منكم جزءا ولا شكورا” (الإنسان -9)، فالذي يغوض غمار هذه المعركة الصعبة يجب أن يعرف أن الجزاء ليس آنيا، وأن الهدف يبدأ من تهذيب الذات نفسها قبل الرغبة في تغيير العالم أو اعترافه بك.

هل من إعلان عن الجزء الثاني والثالث للحوار … كيف ترشد القارئ والمهتم لأمور الأدب في كيفية بناء رواية أو معمار القص والحكي أو السرد؟

عماد البليك: قلت إن هناك قوانين ونظم لكل شيء، إلا أن يثبت العكس. أو تتحقق الخيانة كما أقول دائما على شاكلة ما ذهب ميلان كونديرا في كتابه “خيانة الوصايا”، لا تخن وإلا أنت عارف. المعرفة الجديدة والتشكيل لا يقوم إلا على الوعي المدرك والعارف، الذي يصل كما قلت سابقا إلى العرفان، هي رحلة شاقة لكن ممكنة، والمحك الأساسي هو الصدق مع الذات، الإدراك بأن الحياة هي مسار قد لا نفهم تشعباته لكن علينا أن نسيره. سوف نتكلم بإذن الله عن كل ذلك، وعن صور وأشكال البناء في السرد والقصّ. شكرا دكتور.

حاوره: محمد بدوي مصطفى

حقوق النشر: محمد بدوي مصطفى 2021

Cart is empty

Cart is empty